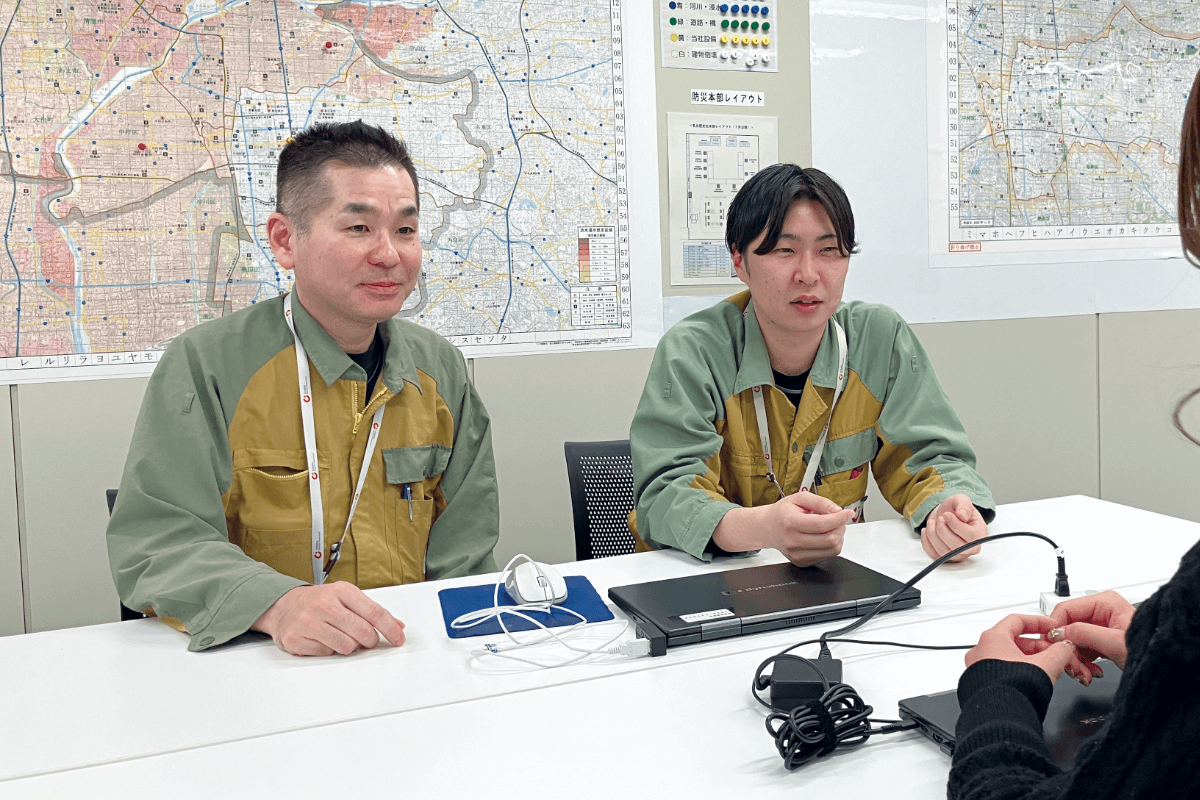

日々の電柱工事や緊急対応時に現場の操作者への指令業務を担う「中部電力パワーグリッド 配電技術グループ」。これまで無線機での会話のみで情報共有していた業務に現場のリアルタイム映像が加わったことで、課題となっていた高度な作業のミス防止はもちろん、管理職によるパトロールの効率化などさまざまなメリットが生まれています。カメラ導入の背景や活用方法、導入の効果などについて、指令業務に携わるお二人にお話を伺いました。(2025年2月17日取材)

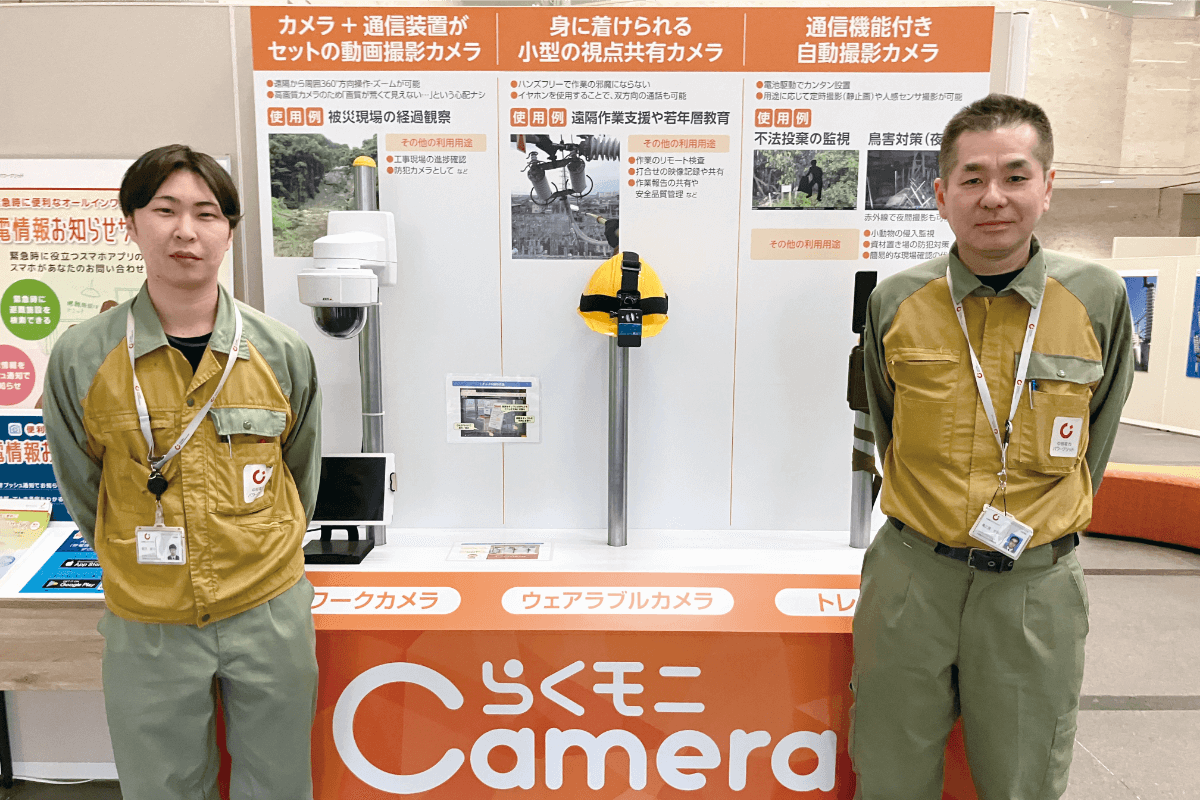

中部電力パワーグリッド株式会社 配電技術グループ

奥田 雄斗さん(左)、亀之園 哲郎さん(右)

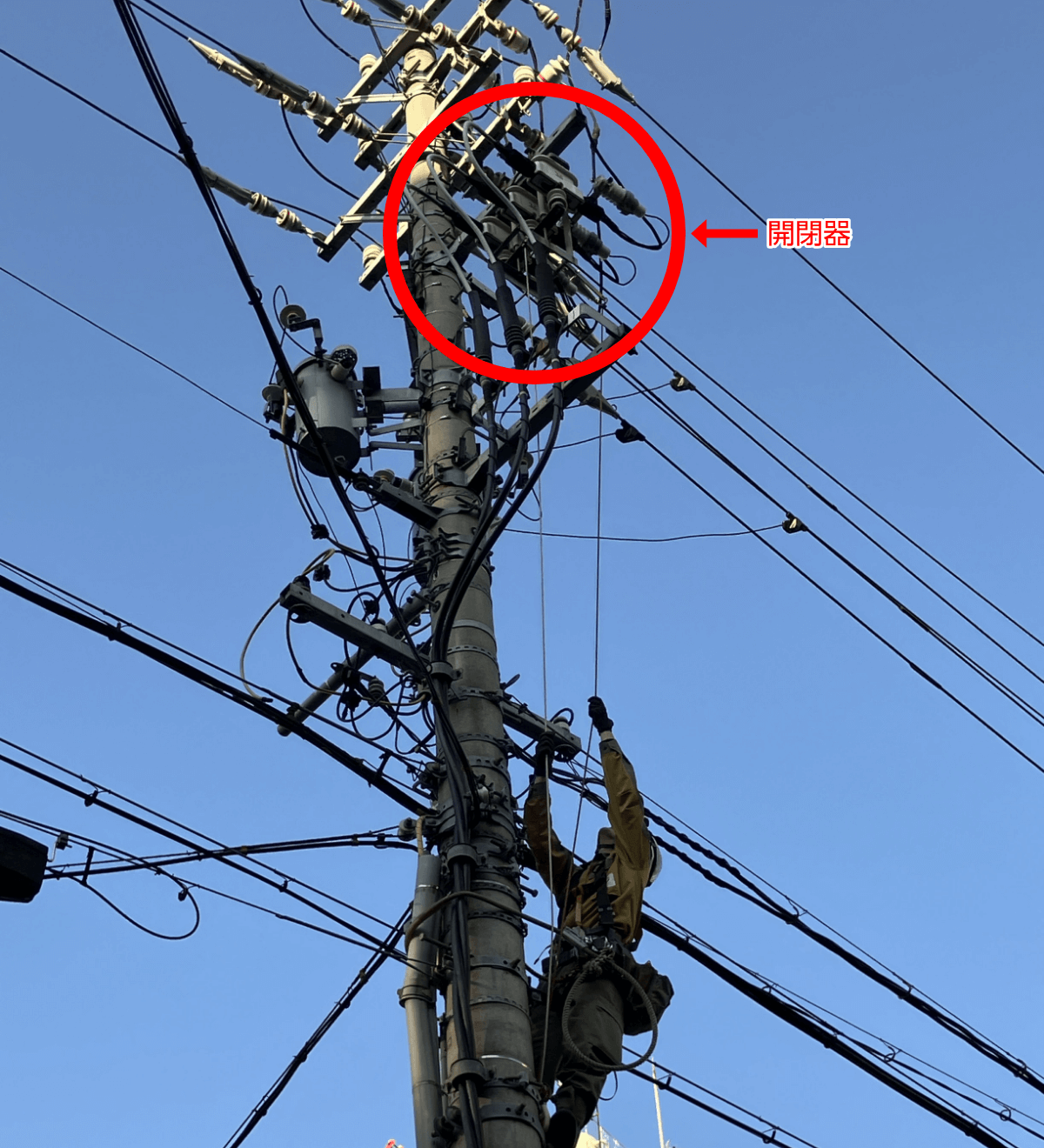

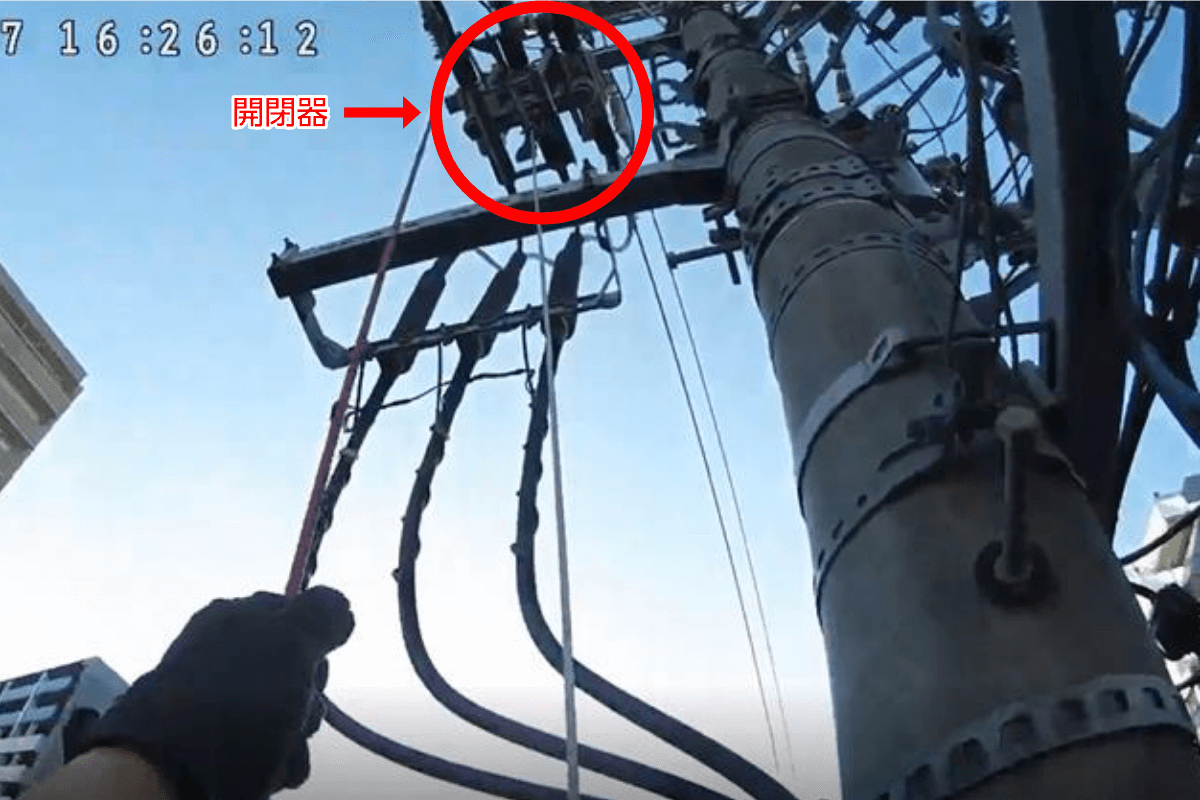

電気の流れを変える開閉器操作

亀之園さん:きっかけは、電柱工事での課題でした。電柱工事の際、停電エリアを縮小するために「開閉操作」をほとんどの場合におこないます。この開閉操作というのは、電柱上部にある「開閉器」と呼ばれる設備を触って配電線路を入れたり切ったりし、電気の流れを変える作業のことで、確実な操作には専門的な知識や技術が必要とされます。作業は基本的に現場の操作者と指令室にいる指令者の2人1組でおこない、無線機で細かく情報共有しながら進めます。特に、開閉器が複数設置されている電柱で異なるスイッチを操作した場合、操作ミスによって大規模な停電につながる恐れがあるため、操作者と指令者の正確な情報共有が重要になります。しかしながら、口頭のやりとりだけだと予期せぬ誤解が生じることがあり、現場の映像が共有できればミス防止につながるのではないかというのが出発点でした。

奥田さん:開閉器は1台の場合もありますが、3、4台設置されている場合もあって経験が浅い操作者の方だと判断がかなり難しいんです。私たちは指令室で指示をする役割ですが、どんなに心がけても操作者と認識の食い違いが起きることがあり、もどかしく思っていました。そうした中、開閉操作ミス防止の取り組みとして、2021年度からウェアラブルカメラでの常時撮影が全社で義務付けられることになったんです。先行して岡崎支社でらくモニcameraを活用した事例があったため、それが全社に広がりました。また、開閉操作ミス防止のために管理職が支社と現場を回る「安全パトロール」の労力軽減の目的もありました。安全パトロールは開閉操作業務に携わる操作者・指令者全員が対象で、安全かつ確実に操作がおこなわれているかどうか、一人ひとりの業務を管理職がチェックする場です。対象者は数十名になりますから、移動時間、待機時間も含めると管理職がかなりの時間を費やしており、業務効率化が求められていました。

開閉器操作 手元作業

(実際のウェアラブルカメラ画像)

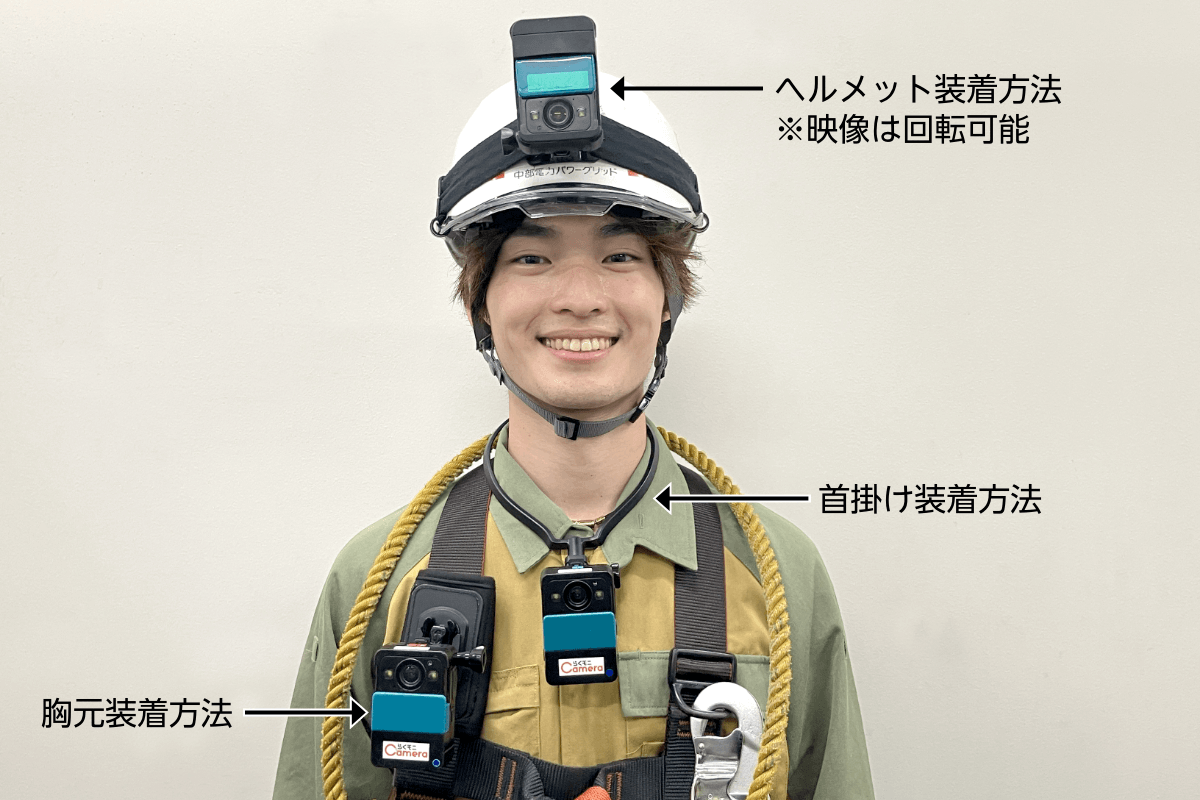

ウェアラブルカメラ装着方法

亀之園さん:社内の通信部署に仲介してもらってデモ機を数台借り、愛知県内の全営業所(14ヶ所)で2週間ほど試しました。主に安全パトロールと緊急対応の際にカメラを使ってみたのですが、指令者が現場のリアルタイム映像を見られるメリットは大きかったですね。ただ、現場の操作者からはカメラの重さが気になるとの声がありました。当初、ヘルメットにベルトでカメラを固定していましたが、装着した状態で電柱に登って作業をおこなうとなると自由な体勢が取りづらい上、頭部に重量があると負担が大きいとのことでした。作業中にカメラをぶつけやすいという点も気を遣う必要があったようです。これについては、装着位置をヘルメットから首掛けにしたり、胸元にしたりするなど現場で試行錯誤しました。

奥田さん:重さの問題はありましたが、逆にカメラがあることで作業に集中できるという現場の声も多かったです。特に緊急対応の場合、操作者がスマートフォンで現場の写真を撮影し、それを指令者に送ってもらって指令室で方針を立てていましたが、リアルタイム映像があればOKなので負担が減りました。カメラの操作性についても、スライド式カバーを開けるだけで電源が入って撮影が始まるので、操作で迷ったという話も聞かなかったです。指令室のパソコンでの映像視聴時も難しい操作は一切ないですし、撮影データはクラウド上に自動保存されるからデータ容量も気にしなくていい。SDカード保存だとデータを取り込む手間が発生するので、それらの心配がないのが非常にいいと思いました。それに映像もキレイで、雨天時もクリア。このカメラなら導入が容易かつ即効性があるなと感じました。

奥田さん:電柱上の開閉操作業務については、ネックストラップにカメラを固定し、操作者が首から掛けて使用しています。カメラの重さやブレにくさ、ズレにくさなどを考慮し、首掛けに落ち着きました。ただ、首掛けだと操作者の目線より少し下の映像になり対象が映らない場合があるため、その時は私たち指令側が「もう少し上の映像を映してください」と声掛けして調整しています。指令側が常に現場の映像を見ているので、操作者が仮に間違った操作をしようとしていると気付いたら「ちょっと待ってください」とミスを未然に防げるようになりましたね。口頭だけの時は、指令を出した後から作業完了まで状況が把握できず、異なる開閉器を触ってしまった場合は事後しか気付けなかったんです。そうしたミスを完全に防止できることが、リアルタイム映像の最大の利点だと思います。また、それ以外にもメリットはいくつかあります。例えば、操作者が現場に到着してから作業開始までの準備時間は指令者の待機時間になっていましたが、映像で準備の進捗が把握できるので、指令者も効率的に動けるようになりました。

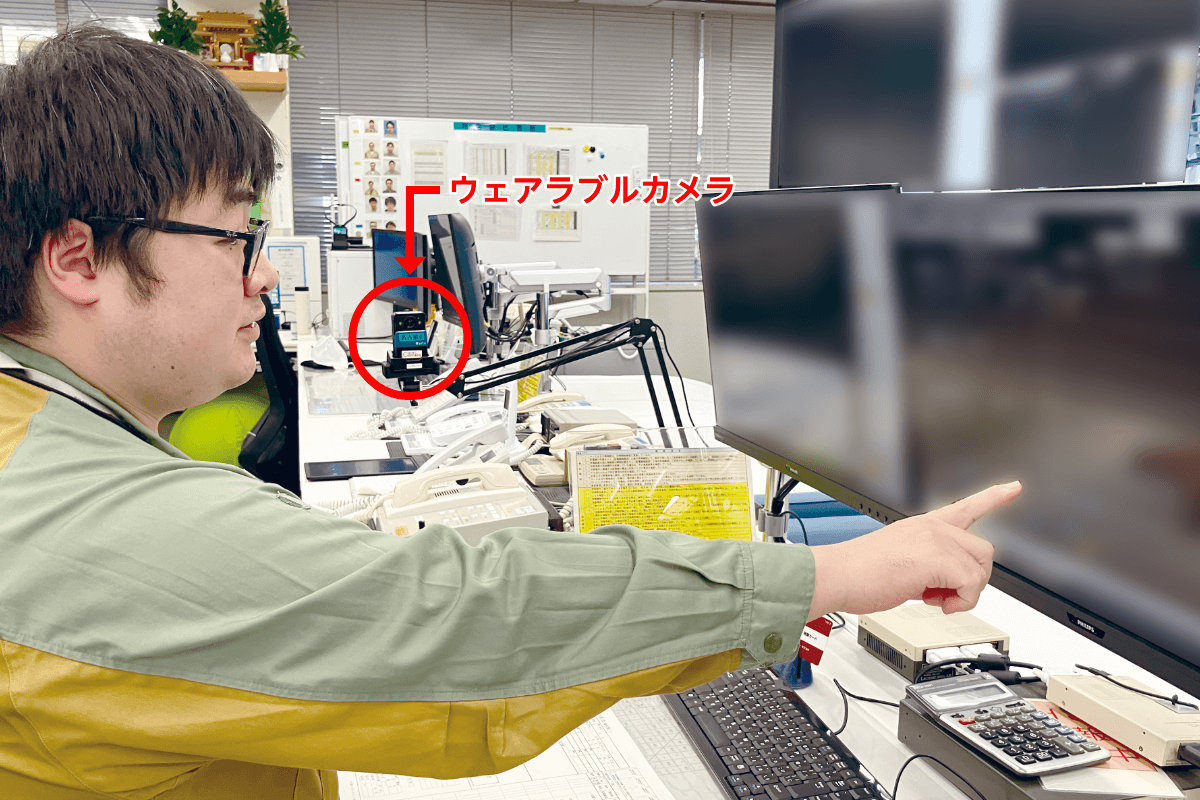

亀之園さん:現場の映像はもちろんですが、指令室にもウェアラブルカメラをセットして常時録画しています。これにより、指令室の様子や指令者の手元や作業内容もいつでもどこでも確認できるようになったので、安全パトロールの形も大きく変わりました。これまでは管理職が現場と指令室に出向いていたので、半日かけて1名のパトロールをするのが精一杯でしたが、カメラ導入後は場所を問わず映像が見られるので半日で5〜6名程度実施でき、圧倒的な時間短縮かつ数倍もの業務効率化につながりました。管理職が在宅勤務の場合でも、これまでと同じ内容の安全パトロールが実施できています。管理職が操作者に指導する時も、実際の作業映像を共有しながらなので的確なアドバイスができ、操作者の理解度がより深まっています。らくモニcameraは国土交通省が推進している「遠隔臨場」に対応していると伺ったので、その安心感もありますね。また、現場同行ではなくなったことで操作者の自然体の姿が確認できるようになったというメリットもありました。管理職がいると多少の緊張があって普段の作業ができないケースもありましたので。これは想定していなかったメリットですね。

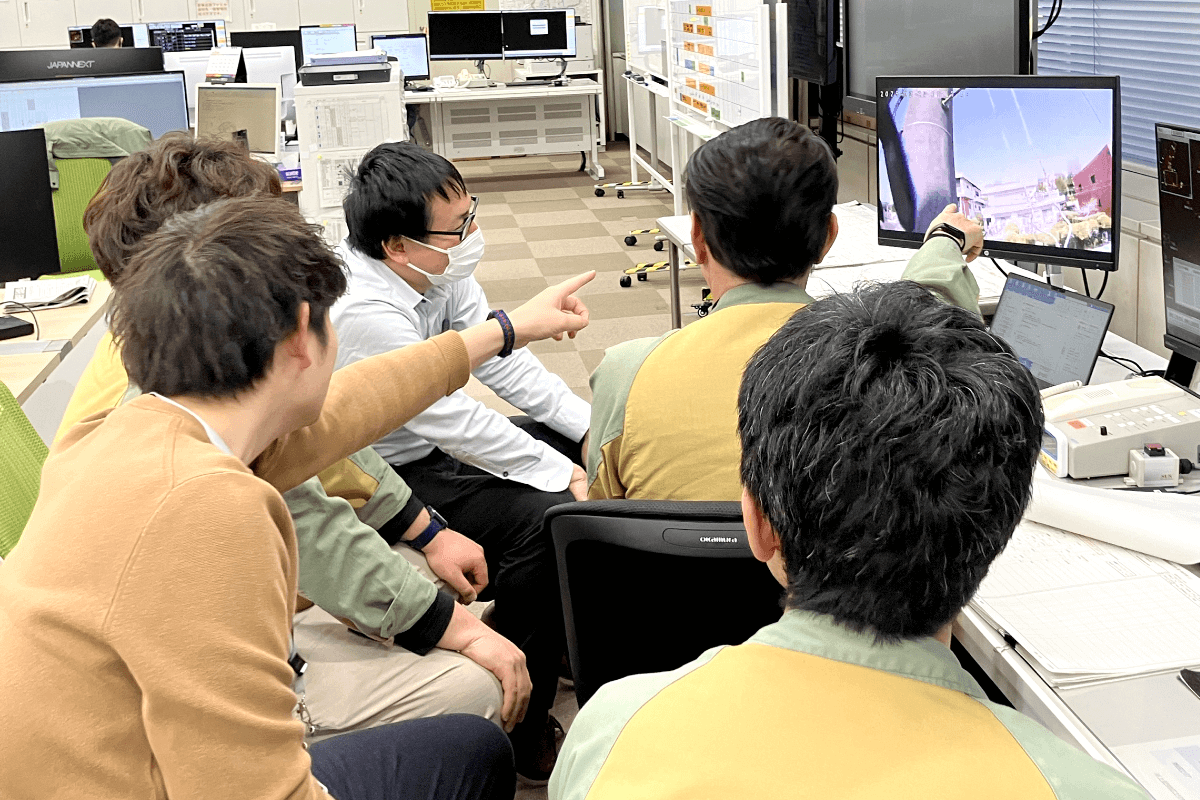

現場状況を事務所でリアルタイムに確認

亀之園さん:電柱折損や火災、事故による停電などの緊急対応時にも大活躍しています。現場と指令の密なやりとりが必須ですが、口頭だけだと状況把握が難しく、復旧方針等の意思疎通が図りづらい場面がありました。指令側がリアルタイム映像を見られるようになったことで共通認識の上で明確な指示や意思疎通が図れ、よりスムーズな連携ができています。それに、常時録画されている現場映像から必要箇所を見返すこともよくありますし、同様に指令状況も映像で再度確認することもあります。また、大規模停電の場合には現場と指令室も複数人が同じ映像を確認しますし、お客様対応の部署なども映像を見て状況を把握できるので、以前より素早い復旧作業や丁寧な応対ができていると思います。

奥田さん:防災訓練や教育訓練にも活用していますよ。三脚を立ててウェアラブルカメラをセットし、カメラのスライドを下げれば撮影・リアルタイム共有が始まるので記録が気軽にできます。それにデータ管理もストレスなし。撮影したデータを後でメール送る作業や、受信側がそれをダウンロードする手間もないですから。特に防災訓練は社内の各部署、他企業も含めて広く共有する必要があるので、クラウド共有によって手間が大幅に削減できています。電柱上の開閉器操作の新人研修にも役立っていますね。スイッチの種類がさまざまなので、覚えなければならないことが多いんです。写真で覚えるよりも映像の方が断然分かりやすいですし、説明する側も伝えやすい。いろいろな操作事例の映像をストックし、実際の映像を見ながら学んでもらっています。

ウェアラブルカメラ映像を教育資料に活用

奥田さん:導入のきっかけである開閉操作業務以外でも使い心地は良好で、当グループだけでなく全社でカメラの活用シーンがどんどん広がっています。使いすぎと言われるくらい活用しているかもしれませんね(笑)。そのせいか、うちのグループの使用状況だとバッテリー切れになることがたまにあります。現場で一日使用し、充電する時間がないまま翌日も使おうとするからなんですけど、モバイルバッテリーをつないで充電しながら撮影もできるみたいなのでそれは試してみたいです。

亀之園さん:業務の特性上、操作者と指令者とのやりとりはこれまで通り無線機でおこなっており、長話になる時だけスマートフォンを使っているので、実はまだカメラの通話機能をほとんど利用していません。カメラの通話機能も使えばもっと効率的になるかもしれませんし、検討の余地はあると思っています。また、静止画機能を活用して報告書作成のスピードもアップさせたいですね。静止画機能も使いこなせていない部分があるのでぜひ試してみたいです。すでにさまざまなメリットを実感しているつもりでしたが、カメラの機能を最大限に活用すれば他にもメリットがたくさんありそうですね。アフターフォローとしてさらなる活用法の提案もいただけるようなので、今後もらくモニcameraのソリューションに大いに期待しています。